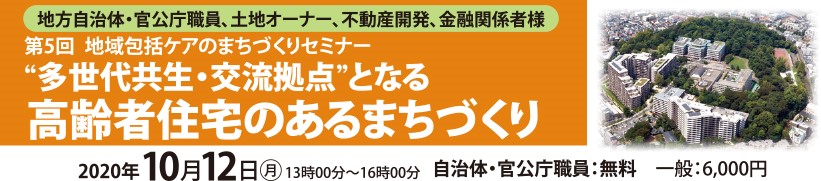

<特集 介護保険制度20年を振り返る>

上野千鶴子氏は「介護保険は『失われた90年代』に日本国民が成し遂げた改革のうちで、最も影響力の大きな達成だった」と位置づける一方、「3年に一度の改定を仕込んだこの法律は、3年ごとに使い勝手が悪くなってきた」と厳しく評価する。上野氏に20年目を迎えた介護保険制度の社会的意義と、今直面している「危機」について聞いた。

上野千鶴子氏

---社会学者として介護保険制度の意義をどう見ますか。

上野 「失われた1990年代」に日本国民が成し遂げた改革のうちで、最も影響力の大きい達成だったと思います。「介護の社会化」への大きな一歩を踏み出し、その恩恵を多くの高齢者とその家族が受け取った。「家族革命」と言ってもいいでしょう。介護の社会化とは、言い換えれば「脱家族化」のことです。

90年代までの日本社会では、特に中間層の世帯において、介護は「家族の責任」とされてきました。貧困層と単身層への措置はありましたが、中産階級への支援はゼロ、家族介護しか選択がなく、その担い手は妻や嫁、要するに女性の仕事だと位付けられてきました。

私はケア労働を研究してきましたが、介護保険制度によってケア労働の見える化が進んだことも意義があると思います。海外のケア労働の研究では「選べない介護は強制労働(forced labor)である」という概念が早くから打ち出されてきました。つまり、介護保険制度ができる以前の妻や嫁の介護は、強制労働でもあったわけで、そうした女性の社会的役割を見直す契機にもなりました。

「介護の社会化」達成 助成の役割見直す契機

---制度設計の段階ではいくつかの論点がありました。

上野 まず「税か保険か」の議論がありましたが、保険になったことは結果として良かったと思います。税方式ならば、今日のような利用者側の権利意識が成立しなかったでしょう。

保険料を払っているから使おうと、利用ました。貧困層と単身層への措置はありましたが、中産階級への支援はゼロ、家族介護しか選択がなく、その担い手は妻や嫁、要するに女性の仕事だと位置者、契約者になったからです。そうでないと、お上から恩恵を受けるという福祉の社会的なスティグマ(烙印)はなくならなかったと思います。

現物給付か貨幣給付か、これも激論になりました。家族介護者への貨幣給付を押し戻したのは「高齢社会をよくする女性の会」などの抵抗があったからです。日本の介護保険制度が手本にしたドイツの場合、家族が貨幣給付を受けているケースが約半分と聞いていますが、家族介護で何が行われているかは見えなくなってしまいます。現物給付に限定したことで、樋口恵子さんの名言によれば「家族の闇にサーチライトが入った」。

理想とされてきた家族介護にも、閉鎖された家庭の中での高齢者の虐待やネグレクト(介護放棄)といった課題は存在しました。介護保険という外からのサービス給付によって、そうした課題が浮き彫りになり、さらに家族介護による性別役割分担の固定化を避けることにもつながりました。

---保険者は国か地方自治体か、こちらも議論になりました。

上野 自治体側の言い分では、「国が責任転嫁した」といったところでしょう。医療保険の破綻の二の舞は避けたい、社会的入院を減らしたいという不純な動機があり、ちょうど地方分権改革が進んでいた時代だったので、地方分権の名のもとに、基礎自治体の市区町村に保険者を委ねることになりました。結果として、これもやって良かったと私は思います。

地方自治体が保険者になったことで、自治体間で介護サービスに「格差」があってもよい、上乗せ・横出しをやってもよいという柔軟な運用が認められました。地方自治体の裁量権が働くことで新しい政策やアイデアが生まれ、福祉行政も均てん化からの転換が期待されたからです。

---介護サービスの提供を民間に任せた点はどう評価されますか。

上野 市場原理が働き、質の高いサービスを提供できるという点で評価しています。ただしそのためには、競争原理が働くほどじゅうぶんなサービス供給量がなければなりませんが、選択肢はまだまだ不足しています。

また、ケアワーカーを資格職にした点は非常に良かったと思います。ケアワークを専門職としてきちんと評価した。諸外国の場合、ホームヘルプは家事手伝いの延長でケアワーカーと利用者の個人間で契約を結ぶことが多いですが、日本の介護保険制度は事業者と契約する方式を採用した。

「馴染みのヘルパーさんにずっとケアをしてほしい」といった声も根強いですが、介護現場の透明性を保つこと、そして事業者が責任を負うことで、もし担当のヘルパーに何か問題があっても交替などで安定的なサービス提供が継続できることになりました。それに加えて、契約相手が事業者とされたことで、この分野では女性起業家が増えました。

介護保険制度の創設以前から、各地に助け合い事業がたくさんありましたが、こうした活動が制度創設後に介護保険事業へとスライドし、経営も安定していきました。

---ヘルパーを公務員化しておくべきだったとの意見もあります。

上野 私はそうは思いません。介護保険制度において、契約と競争の導入を私は評価しています。市場原理が入ることで、質が担保されるからです。付け加えると、90年代後半、行政サービスのアウトソーシングと公務員削減がどんどん進められた「橋本行革(行政改革)」のまっただ中でしたから、公務員を増やすという選択肢はありえませんでした。

---介護保険の実状をどう見ますか。

上野 この20年間、一貫して縮小路線を辿っていると思います。利用者の掘り起こしが行われたのは制度創設の当初のみで、最初の改定時から利用抑制に転じた。ネオリベラリズムの台頭と福祉の縮小が世界的な潮流になる中、日本でも「小泉改革」に端を発する2000年代の行財政改革が進み、徹底した社会保障費の削減が進められました。

介護保険に関していえば、制度の設計時から報酬設定が家事援助と身体介護の2本立てになっていましたが、これがどんどん抑制されてしまった。特に「家事援助」は大きな影響を受けました。

当初から「家事援助」は1時間当たり1530円、「身体介護」は同4020円と、家事援助の評価が極端に低かったのですが、その後、ホームヘルプは「生活援助」に変わり、1時間当たり2080円に引き上げられましたが、現場では生活援助の方が個々人の生活にカスタマイズしなくてはならず、難しいという実感があります。「生活援助はボランティアで」と主張する論者もいますが、生活援助の価値を軽視した考えで、私は反対してきました。

政府改革案に危機意識 現場主導で制度作りを

---報酬体系や事務手続きなどがどんどん複雑になり、同時に煩雑化を招いています。

上野 そのとおりで、現場のストレスも大きくなっています。結局、小手先の改定を続けてきた結果です。次期介護報酬改定に向けた19年12月までの議論でも、政府が改定案を小出しにするので全貌が見えにくいですが、政府は在宅介護にシフトすると言いながら、改定案を見ると高齢者の在宅生活を困難にする方向へ進めていると強く感じます。

今後の政府のシナリオは、おそらく介護保険を要介護重度の3・4・5の3段階程度に設定し、生活援助を外して身体介護に限定、所得に応じて自己負担率を上げ、足りないところは自費サービスを使ってもらって高齢者自身に負担してもらう、という流れでしょうか。在宅介護をめぐる環境は、20年前と同じではありません。「家族の介護力」が失われた今こそ、高齢者の在宅生活を支えるには、介護保険の力が不可欠です。

---生活援助に関する当初の改定案は、21年度報酬改定での実施は見送られました。

上野 世論の反発を怖れていったん引っ込めたように見えますが、政府はほとぼりがさめた頃に再び出してくるでしょう。高齢者の在宅生活を支えているのは、医療や看護よりも介護力です。それなのに軽度者はずしや生活援助はずしなんてとんでもない。

現場で感じるのは、医療と介護のヒエラルヒー(階層制)です。医療・看護・介護の一体運用といわれる動きの中でも、結局は医療が主導しているケースが少なくない。高齢者が在宅生活を維持できなければ、訪問医療も訪問看護も成り立ちません。医療と介護で賃金格差が大きすぎるのも問題です。

---上野先生の「要介護認定不要論」は日本の介護が置かれてきた状況を鋭く突いています。

上野 在宅医療のシンポジウムなどでもよく指摘するのですが、「医療保険に『要医療度判定』なんてありますか」と。医療現場では医者の裁量権が大きいのに対し、介護は現場の裁量権が非常に限られています。制度上、ケアマネジャーがケアプランを決めていきますが、要介護認定は現場の外で行われ、さらにいえば、そこでも医師に頼る部分が大きい。結局、医療と介護のヒエラルヒーがここでも見えます。

しかし、海外ではオランダの在宅ケア組織、ビュートゾルフのような例があります。看護職と介護職が対等の関係のもとに、ケアカンファレンスを通じて利用者にとって何が最適かを集団的に意思決定します。その結果、利用者満足度が上がった、ワーカーの離職率が低下した、そして自治体の介護費用負担に変化がなかったなどプラス面が多く、その上、効率化が図れるならば、モデルにしてもいいのではないでしょうか。

―― この20年間の制度改革で大きなチャレンジが少ないです。

上野 例えばビュートゾルフなど、地方自治体が社会実験をやってみればいいのです。しかし、地方自治体も横一線。この20年間、斬新な取り組みや施策モデルがほとんど出てきていないのが実情で、上乗せ・横出しをやった自治体も少ない。

24時間のホームヘルプを自治体負担で実施した長野県泰阜村など、興味深い例もありますが、多くは広域化の名の下でどんどん画一的になっています。制度を創った人たちは「小さく産んで大きく育てる」ことを夢に描いていたのに、むしろ後退しているのは非常に残念です。

――今年1月に樋口恵子さんらと共同で介護保険の危機を訴える集会を開き、一石を投じました。その模様を収めた書籍『介護保険が危ない!』が4月に刊行されました。

上野 「介護保険が危ない!」というタイトルに込めた想いは、あなたの親とあなた自身の老後が危ない、あなたの子どもの人生も危ない、ということ。介護保険制度の弱点として、利用者の団体や代表組織が存在しない状況があります。ケアを行う側も、現場のケアワーカーが声を上げ、それをまとめるような場がない。介護に従事する人口は厖大なのに、組織率も低く、政治的な発言力もありません。安心して働ける労働条件が確保されていないから声を上げる余裕もないのでしょう。

-300x196.jpg)

ですが、私は悲観していません。何よりもこの20年間で現場の経験値は飛躍的に上がり、ノウハウが蓄積され、イノベーティブな人材も育ちました。福祉先進諸国と比較しても日本の介護現場の質は絶対に引けをとらないと思います。給付水準もサービスの質も高く、20年経った今も日本の介護保険制度は諸外国に誇れる制度です。

これからさらに発展する可能性を検討すべき時期なのに、政府の改定案に抗して「危ない」「守れ」がまず先になってしまうのは残念ですが、そうした動きを監視し、いつでも押し戻す力を蓄えておかなくてはなりません。介護保険をつくるのも守るのも、私たち市民の力だということを訴えていきます。

(編集部 河井貴之=聞き手)

上野千鶴子 樋口恵子編

『介護保険が危ない!』(岩波ブックレットNo.1024)岩波書店 2020年4月刊行 定価 本体620円+税

開始20 年目を迎えた介護保険制度。しかし、その歩みは切り下げの連続だった。利用者負担が引き上げられる一方、介護報酬は低く抑制され、財源不足を理由にさらなる改変が検討されている。このままでは、制度はあっても介護サービスを受けられなくなるかもしれない。介護保険のこれ以上の後退を許さず、誰にとっても使いやすいものにするために、ケアの専門家たちが訴える。

この記事が気に入ったら

フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

Follow @kj_shimbun

10.2-2-1.jpg)

10.2-2-1.jpg)