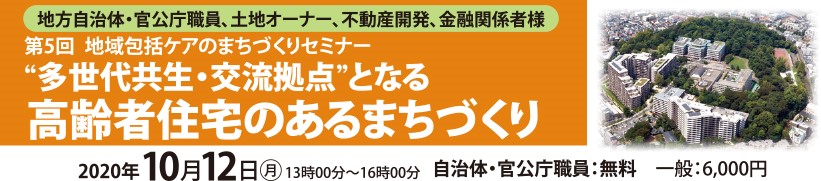

民間主体のコミュニティー再生【前編】

「大曽根併存住宅」(名古屋市、愛知県住宅供給公社)は、2017年から空き住戸を活用したコミュニティー再生事業を進め、先進事例として全国から注目を集める。特筆すべき点は、サービス付き高齢者向け住宅の活用とともに、地域コミュニティー拠点づくりとその活性化に成功している点だ。

今回は、拠点運営を担うNPO法人わっぱの会(同)の斎藤縣三代表に、開設から2年間の歩みを聞いた。全2回。

△NPO法人わっぱの会の斎藤縣三代表

大曽根住宅は昭和50年代に建設された4棟、全480戸の公営住宅。当初の住民はファミリー層が中心で、団地1階にはスーパーマーケットなどの商業区画もあったが、住民の高齢化に伴い空き住戸が目立つようになり、12年にはスーパーも撤退するという具合だった。

団地としてのコミュニティーの再生が課題になったのはその頃からだ。こうして16年、空き住戸のうち70戸をサービス付き高齢者向け住宅として改装。運営はコミュニティネット(東京都新宿区)が担うことになった。

コミュニティー再生のもう1つの重要な課題は拠点づくりだ。検討の過程で、大曽根住宅と同じ北区に本部を構え、長年福祉活動を展開してきたわっぱの会に拠点の運営が打診された。

「地産地消」へのこだわり

「私たちは1973年から障害者の自立就労支援を長年手がけており、パン作りやリサイクル活動、農業などを行ってきました。2000年代に入って障害のある人だけでなく、高齢者なども含めた共生、社会参加活動の場づくりにも取り組んできました」(斎藤代表)。

同会は1984年から無添加・国産小麦パンの製造に着手、今では愛知県産の小麦でのパン作りなどに定評があり、「わっぱん」ブランドには固定客も多い。就労支援では知多半島での農場運営などにも実績があり、地域活動のノウハウは豊富だ。しかし、同会にとっても「ソーネOZONE」のような地域コミュニティー拠点の運営は初めての試みで、ゼロベースのコンセプトづくりから試行錯誤を繰り返したという。

団地1階の空き店舗部分を使うことになったが、斎藤代表は「約300坪あり、この空間をどう生かすかに悩みました。ただ、『団地の住民に加えて周りの市民にも、喜んでもらえる場所を創ろう』という目標は早くから定まっていました」と当時を振り返る。

こうして、焼きたてのパンが楽しめるベーカリーや地元の食材をふんだんに使ったカフェレストラン、障害者施設で制作した物品を販売するコーナー、資源買い取りを行うスペース、さらに子ども連れの家族も気軽に足を運べるキッズスペースも備えた、ユニークな複合型施設「ソーネOZONE」に結実した。

非常におしゃれで現代風のデザインだが、地元の愛知県産の木材をふんだんに使った内装は高齢者にも「居心地がいい」「落ち着ける」と好評だ。食べ物も内装も「地産地消」。わっぱの会のこだわりでもある。施設の奥側には多目的に使えるレンタルスペースのほか、「ソーネ居住支援センター」を設置。こちらもわっぱの会が運営を担う。「居住相談のほかにも身元保証や生活支援、財産管理、死後事務など『地域の駆け込み寺』として活動しています」(斎藤代表)。

18年3月のオープンから2年が過ぎた「ソーネOZONE」は、大曽根住宅の住民はもとより、近隣の地区住民、自動車でわざわざ遠方から訪れる人など、「さまざまな人たちが自然とつながってしまう、ごちゃまぜの交流の場」へと成長を遂げた。

さらにわっぱの会は「ソーネOZONE」の取り組みが評価され、今度は大曽根駅近くの大曽根商店街で新たな拠点づくりとコミュニティー振興の旗振り役が期待されている。「ソーネOZONE」と大曽根駅は徒歩15分ほどの距離があるが、斎藤代表は「点と点をつなげれば面的な活性化が期待できる」と新たな取り組みに意気込みをみせる。コミュニティーづくりは地元の人々がカギだが、意外に見落とされがちなのも実情だ。「地産地消」を大切にするわっぱの会の姿勢が「ソーネOZONE」の成功の要因になったことは間違いない。

(8月19日号に続く)

この記事が気に入ったら

フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

Follow @kj_shimbun

10.2-2-1.jpg)

10.2-2-1.jpg)