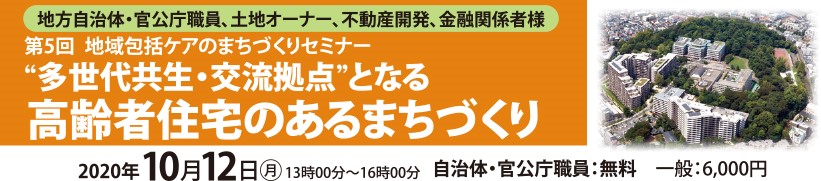

---ドイツ高齢者ケアルポ 終末期・共同住宅の最前線---

初のホスピスは今も最先端

昨年に引き続き6月中旬にドイツの高齢者ケアを視察してきた。今回は、デュッセルドルフ、ケルン、ボンの主要都市を中心に西部を回った。終末期と住まいをテーマに、ホスピス、緩和ケア、共同住宅の在り方を探った。

ケルンから西へ車で1時間半、人口24万人のアーヘンに向かう。ベルギーとオランダの国境に近い古都である。ここに同国初のホスピスがある。高齢者施設を運営するカソリック系の「ハウス・ホーン」が1986年に開設した。

近代ホスピスの創始者、英国のシシリー・ソンダースの考え方に共鳴して取組んだ。現在の代表者、マンフレッド・フィーベグさんは「当時は病院や老人ホームで、入居者を閉じこめ、尊厳を無視するような死の迎え方が一般的だった。そこへうちの神父がホスピスの必要性を訴えた」

死が間近な人を集める新しい発想の施設への住民の反対運動は強かった。「病気を治すところではありません。病状から起こる苦痛などを改善するところです」と、神父たちは説得し、やっと開設へこぎつける。教会系の事業者でも実現までは一筋縄ではいかなかったようだ。

「ゲスト」と呼ばれる入所者の定員は当初は53人。3分の2は2人部屋だった。その後「家族的雰囲気で」とする法律が出来て定員は16人以下とされたことに伴い、2011年に12の個室に改装した。

高齢者住宅や介護保険の介護ホームとつながった廊下の先にホスピスの部屋とリビングルームや食堂が並ぶ。背の高い緑の木々の庭がすぐそこだ。リビングでは、広いテーブルを囲むようにして入居者たちが中年男性のボランティアに見守られながら談笑している。天井までの大きなガラス窓の向こうでは子供たちが遊具で遊ぶ。同じ敷地内に建つ幼稚園の子供たちだ。声は届かないが、その元気一杯の様子を毎日眺められる。なかなか工夫された配置だ。

ゲストたちは、病院や家庭医(GP)から疾病金庫に「ホスピスでのケアが必要」とする証明書が提出されて入所が決まる。疾病金庫とは、ドイツの医療保険のことで、介護は、同じ組織が介護金庫として運営。ホスピスへの入所が決まると、費用の95%は疾病金庫が担い、5%をホスピスが負担する。したがって、本人は費用がかからない。それも年齢を問わず、だ。というのもドイツの医療保険や介護保険は年齢で区切られていないからである。

ゲストの病状で最多はやはりがんである。神経系統や心臓関連が最近増えてきた。が

んの治療効果が高まってきたためだ。昨年の平均年齢は73歳。「若い人は病院を選ぶから」だという。18年の死亡者は80人で、平均滞在日数は54日だった。

疼痛管理などの技術を持つホスピスで働く人は19人。常勤換算で13・5人とかなり手厚い配置となっている。

緩和ケアは看護師の業務だという。医療面は、GPが外からやってくる。自宅で長年付き合いの深い医師が終末期まで関わる。オランダや英国ほどには家庭医制度が根を張っているとは言い難いが、それでも殆どのドイツ人は地域の特定のGPを決めている。

ジャーナリスト

元日本経済新聞

編集委員

浅川 澄一氏

1971年、慶応義塾大学経済学部卒業後に、日本経済新聞社に入社。流通企業、サービス産業、ファッションビジネスなどを担当。1987年11月に「日経トレンディ」を創刊、初代編集長。1998年から編集委員。主な著書に「あなたが始めるケア付き住宅―新制度を活用したニュー介護ビジネス」(雲母書房)、「これこそ欲しい介護サービス」(日本経済新聞社)などがある。

この記事が気に入ったら

フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

Follow @kj_shimbun

10.2-2-1.jpg)

10.2-2-1.jpg)