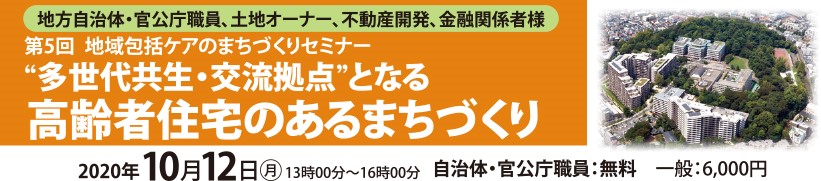

---ドイツ高齢者ケアルポ 終末期・共同住宅の最前線---

ドイツ西部、デュッセルドルフの郊外、ミドリングホーヴェンで森に囲まれた集合住宅を訪ねた。運営する協同組合「ヴィア・フォン・グット」が5年前に大農場を買収し、居住者たちが自主管理方式で暮らす。ドイツで広がる共同住宅(WG:ボーン・ゲマインシャフト)の典型例である。

中庭をぐるりと取り囲む3階建ての集合住宅が延々と連なる。集会や映画上映などで使う共用の大きな2つの建物もつながっている。茶色のレンガ塀に赤い屋根。細かい白枠の窓など欧州の伝統的な落ち着いたたたずまいだ。

買収前に、老人ホームへの転換を目指した事業者が関わった。食堂や46もの居室はその時に整備された。

入居者は大人が70人、子どもが30人。高齢者夫妻から独身者、子育て中のファミリー層まで幅広い、多世代住宅である。年齢構成はドイツ全体とほぼ変わらない。

協同組合を創設したのは、医師と建築家と銀行員の3人。入居者同士の「共同性」にこだわる。カフェや工芸クラブ、サロンなどの共用部と入居者の居室は同じ面積にしたという。それだけ共同生活を重視する。「普通の近所づきあい以上の関係性を育んでいきたい」と現在の理事たちは説明する。

そのために、入居者が交代で料理を担当することにした。4グループに分けて、ひとつのグループが1週間に2、3回食事を作る。出来上がった料理を入居者がそろって食べる。参加者は平均40人、つまり40%が集まる。ゆっくり食事を楽しみながら、交流を深める。「コミュニティづくりが目的です」。

もう一つ決まりごとがある。土曜日は、共用部の掃除や修繕の日とした。大工道具やスコップなどを手に顔をそろえる。

高齢化の波はやはりこの共同住宅にも。入居者の中に一人だけ要介護者がいるという。88歳の一人暮らしの女性。要介護3というから相当の支援が必要だ。

介護保険制度で外部の事業所から毎日ヘルパーがやって来る。掃除や散歩同行のほか身の回りのケアに30分滞在する。週1回はシャワー浴の介助にも入る。これだけの介護サービスではとても追いつかないはずだ。

「週末には娘さんが来るので、大丈夫です」。それに、住人が毎日のように出入りして、食事などを持ち込んでいる。「その方の部屋のドアはいつも開いている状態ですから」と互助の精神が息づいていると話す。WGのW、ゲマインシャフト(共同社会、協同体)が十分に発揮されているようだ。

WGを「シェアハウス」と日本で意訳されることもあるが、その方が理解しやすい。日本でシェアハウスと言えば、学生や若い世代が安い家賃で共同生活をする家のことだが、ドイツでは年齢を問わない。「多世代シェアハウス」ということだ。

「ここは長く住み続ける場所ですから、当然、高齢者の亡くなる場でもあります」。家族の枠を超え、個人の意思を尊重しながら、「互助」の気持ちが集う暮らし方だ。近い将来には、緑あふれる環境の中で大往生を遂げる人が現れそうだ。

浅川 澄一 氏

ジャーナリスト 元日本経済新聞編集委員

1971年、慶応義塾大学経済学部卒業後に、日本経済新聞社に入社。流通企業、サービス産業、ファッションビジネスなどを担当。1987年11月に「日経トレンディ」を創刊、初代編集長。1998年から編集委員。主な著書に「あなたが始めるケア付き住宅―新制度を活用したニュー介護ビジネス」(雲母書房)、「これこそ欲しい介護サービス」(日本経済新聞社)などがある。

この記事が気に入ったら

フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

Follow @kj_shimbun

10.2-2-1.jpg)

10.2-2-1.jpg)