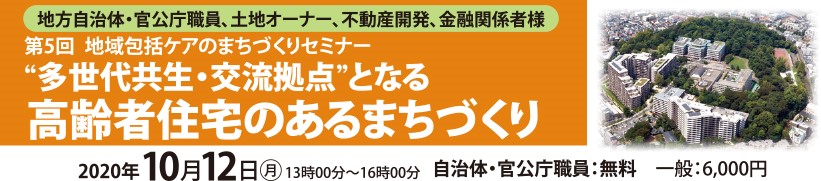

---連載 点検介護保険---

「ぶどうの家」が共生住宅

岡山県倉敷市真備町に30mの特大スロープ付き共生住宅が出現した。8室、2階建ての「さつきアパート」からL字型に延びてくる。「小規模多機能ホーム・ぶどうの家」に通う妻の車いすを夫が押してスロープを下る。夫妻にとっては生活に欠かせないスロープだ。

このアパートは、一昨年7月の西日本豪雨で被災し改修。人口2万3000人の真備町は、豪雨で半数の世帯が水没。河川の決壊で5メートルもの高さの水が押し寄せ、死者51人の大惨事に。

41人の遺体は自宅の1階で見つけられた。同ホームの利用者もいた。認知症で耳が遠い独居生活者だった。うち22人は2階建ての住まいだが、2階に逃げる「垂直避難」ができなかった。41人のうち9割は高齢者。杖が必要だったり歩行が難しい人が多い。

そこで、「ぶどうの家」を運営する三喜株式会社の代表、津田由起子さんは「2階に上がれば助かる」と考えた。「垂直避難」ができるスロープ付きの被災者向けアパートを建て、この6月から入居を始めた。

前述の夫妻のほかに、要介護の高齢女性たちが暮らす。シェアハウスもある。近々、20代と30代の若い新婚夫妻が入居する。夫が、三喜の地域活動の支援者で顔なじみだ。

「いろいろな人たちが暮らす普通の集合住宅を目指してます」と津田さん。

だが、一つだけ入居条件がある。必要があれば、地域住民の避難先として各室が受け入れることだ。その時に役立つのがスロープで集合住宅が避難所に早変わりする。普通のアパートが防災拠点として機能する。斬新なアイデアだ。

同アパートには、もう一つ仕掛けがある。2階の1室を「コミュニティルーム」として地域住民に開放、利用を呼び掛けている。おしゃべり部屋やサロン、体操教室、料理教室などを検討中だ。新型コロナウイルスの感染が収束した段階で動き出す。「被災した時に、よく知らない避難先には行きたくない。普段から通っている場所なら気軽に行けるはず」。

津田さんは「ミニ介護ホーム・ぶどうの家」の運営者として地元でよく知られている。多くの介護事業を運営してきた。6年前に開設した小規模多機能ホームもそのひとつ。やはり水没し建て替えた。

ぶどうの家の誕生は1996年に遡る。生活相談員として老人病院に7年勤務していた津田さんが独立。仲間2人と一軒家を借り年中無休の「ミニ介護ホーム・ぶどうの家」を開設した。「老人病院のケアに疑問を抱くとともに、退院後に受け入れ先がなく困惑する高齢者を見てきた」からだ。認知症高齢者などと日中を一緒に過ごし、時には自宅へ訪問し、生活全体を支えた。「宅老所」と総称された日本独特のケアスタイルだった。

介護保険制度が始まると、宅老所は通所介護やグループホームの事業所として手を挙げた。宅老所機能を丸ごと制度化した小規模多機能型居宅介護も実現された。日本の高齢者ケアの先駆者が宅老所と言える。

ぶどうの家はこうした制度を取り込みつつ、駄菓子屋や認知症カフェなど独自の地域ケアも次々生み出してきた。草の根の住民活動の延長線上に避難所付き集合住宅が誕生したと言えるだろう。

アパートから延びたスロープの脇に立つ津田さん(三喜提供)

浅川 澄一 氏

ジャーナリスト 元日本経済新聞編集委員

1971年、慶応義塾大学経済学部卒業後に、日本経済新聞社に入社。流通企業、サービス産業、ファッションビジネスなどを担当。1987年11月に「日経トレンディ」を創刊、初代編集長。1998年から編集委員。主な著書に「あなたが始めるケア付き住宅―新制度を活用したニュー介護ビジネス」(雲母書房)、「これこそ欲しい介護サービス」(日本経済新聞社)などがある。

この記事が気に入ったら

フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

Follow @kj_shimbun

10.2-2-1.jpg)

10.2-2-1.jpg)